いろいろな塩の違いとは?

home >>> いろいろな「塩」の違いとは? TOP >>> 世界・日本・ベトナムの塩事情 >>> 【参考】食べる塩と食べない塩

【参考】食べる塩と食べない塩

食べない塩の重要性

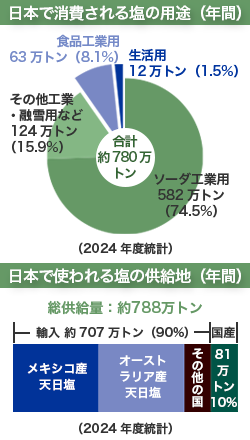

一年間に日本で消費される塩は、およそ780万トン。ですが、そのうち食用(生活用・家庭用食塩から味噌・醤油など加工食品全てを含む)は10%足らず。残りの90%以上はソーダ工業用など食用以外の用途です。日本で使われている塩は「食べない」用途の方が圧倒的に多いのです。

ソーダ工業とは、主にNaClを分解し、苛性ソーダやソーダ灰などの基礎化学原料を作る産業です。こうした食用以外の用途では、できるだけ純粋なNaClの方が優れていて、おいしい必要はありません。日本など工業が盛んなところでは「安価で、NaClの純度が高い塩」を大量に必要としているのです。

日本の場合、その塩のほとんどを占めるのが「原塩」(原料用の塩)で、メキシコ・オーストラリアの大規模な塩田で作られている天日塩です。この塩なくして現在の日本の化学工業は成り立ちません。

また、「具体的な塩の違い」の図にある「再製加工塩」の原料にも、このメキシコ・オーストラリア産の天日塩が使われています。

※右のグラフのデータを2024年度のものに更新しました。(2025年9月24日)

時代とともに変わる、食べる塩と食べない塩

上記は、主に工業用の塩の話ですが、工業用の塩の需要が高くなり、NaClの純度が高い塩の生産が盛んになると、食用の塩も同じような製法を行ったり、その塩を原料にすることで、生産コストを抑えることが出来るようになります。つまり食塩も安くなります。それは消費者側にとって嬉しいことです。ただ、塩の味は変わります。こうしたことは塩に限ったことではありませんが、この数十年の間に世界が大きく変わっているのと同時進行で「食べない塩」もそして「食べる塩」も大きく変わったと言えましょう。

「カンホアの塩」は小さな規模での手作業

カンホアの塩の収穫、これで200kgぐらい

カンホアの塩の収穫、これで200kgぐらい

カンホアの塩が100g中500mgほどのカルシウム(Ca2+)を含んでいるのは、が析出し始める濃度よりもずっと早くから収穫する塩田で塩を析出させ始めているから。そうして時間をかけることで、カンホアの塩の味を作っていきます。そしてカルシウム分は、の前に析出するため、混ぜ合わせないと、味・成分が片寄ってしまいます。カンホアの塩の収穫は、1回に200kgから400kg程度。規模をあえて小さくすることで、手作業で混ぜ合わせています。例えば1回の収穫量がトン単位だと、全体を混ぜ合わせる(均一化する)のはとても難しくなります。

また、マグネシウム分・カリウム分にしても、「塩を洗う」ことをせずに、収穫したままを天日に干した後、夾雑物は手作業でひとつひとつ取り除いています。このように一般的とは言えないカンホアの塩の製法は、小規模だからこそ出来ているのです。